注目

吉田暁本ガイド②:ディスインターミディエーション(5章)

前回の記事の続きで、吉田暁『決済システムと銀行・中央銀行』の5章に「ディスインターミディエーション」がある。「ディスインターミディエーション」とは、1970年代末からの金融の規制緩和や金利の自由化の中で、「銀行から預金が流出する」とか、「銀行を中心とした間接金融から、銀行を媒介しない直接金融へと移行した」などと言われる。ここでは吉田の還流の概念から貸借対照表で考えてみる。なお、現代の貨幣は信用貨幣であり、発行者の負債となる。そのため現代で貨幣を考えるには貸借対照表で考えることが有益である。

非銀行金融機関、吉田のいう「その他金融」「異種金融機関」をNBFI(non-banking financial institution)と書く。

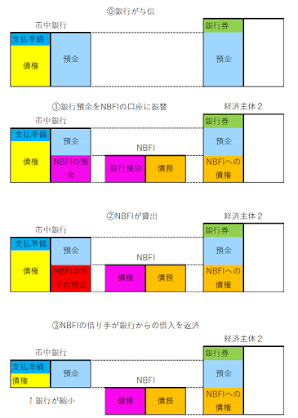

⓪の状態は「ディスインターミディエーション」が問題になる以前の状態である。

①や②では、経済主体が自分の預金をNBFIへの債権に切り替えているが、銀行預金自体は 変化していない。

しかし、以前の銀行の債務者で、現在はNBFIの債務者が、②の段階の銀行預金を用いて銀行への債務を返済すれば、③の状態になって銀行が縮小する。この債務者について⓪の状態と③の状態を書くと次の形になる。

NBFIが、証券の販売で、完全に債権債務関係から離脱すると、直接金融になる。しかし、吉田いう「その他金融」「異種金融機関」は債権債務の媒介の中に残っている状態なのでこの図のようになるはずだ。吉田が2章などで書いているように、NBFIがMMF(あるいはMMMF)のようなものであれば、NBFIも銀行の一種になる。法的規制の違い、というか隙間(あるいはシャドーがかかった状態)という問題になる。

コメント

コメントを投稿