注目

貨幣供給と貨幣生成論における内生と外生の二重構造について

PDFはこちら

2000年代の不況対策としてマネタリスト的な外生的貨幣供給説に基づく量的緩和政策はそれ自体の成果は達成できず、2010年代には利子率誘導という点で伝統的な金融政策の枠組みに戻り、誘導すべき利子率の分野がインターバンクの短期利子率から、証券市場の長期利子率に拡大したといえる。同時に、各国の中央銀行ではマネタリスト的な外生的貨幣供給説を否定する、内生的貨幣供給説的な論考がいくつか公刊された。

とはいえ、内生的貨幣供給説にはいろいろのバリエーションがあり、内生的貨幣供給説の再興の一端を担ったMMT(現代貨幣理論)には外生的な面があると、内生的貨幣供給説の一部の論者が批判している。

貨幣について内生と外生という見方には、マルクス経済学原理論では別の区別がある。つまり原理的な貨幣生成論の観点から、商品から貨幣が生じるのが内生、商品経済の外から貨幣が規定されて商品経済に投入されるのが外生である。本稿ではA節では、供給と生成論の二つの軸で内生と外生について体系的に説明する。

内生的貨幣供給説の一部が生成論において外生論になる主な契機は、中央銀行による貨幣創出である。そこでB節では中央銀行も、市中銀と同様に銀行業資本の枠組みの中で行動することと、それゆえ中央銀行の発行する貨幣も、商品貨幣としての信用貨幣であることを説明する。

商品貨幣といえば、金のような物財そのものが貨幣となるとえられてきた。そして信用貨幣は物品貨幣への兌換が条件だとされてきた。しかし近年の原理論の価値形態論では物品貨幣を得ることなく、商品価値が債権として自立化する信用貨幣を説くようになってきた。最後にC節で、この商品貨幣として信用貨幣を説く最近の議論を概観する。

A.貨幣生成論における内生・外生と、貨幣量調整における内生・外生

A.1 内生的貨幣供給説の再興

2000年代以降、金融危機の後の長期不況への対処として、各国中銀では量的緩和政策が続けられた。量的緩和政策は、貨幣数量説的なマネタリスト的な外生的貨幣供給説に基づくものだった。しかし、銀行の実務家はもともと内生的貨幣供給説が中心であり、伝統的には金融政策は貨幣量ではなく、主に短期金利の操作に基づいていた。

量的緩和に際して長期証券を買うことで長期金利が下がることはあっても、超過準備が増えることには何の効果もない。貨幣乗数が下がるだけである。結局のところ、マネタリスト的な見解とは異なり、実際の金融政策は、従来の金利操作を長期金利に拡張するという方向になった。日本でも2016年に、量的緩和よりも長期金利の引き下げを目指すイールドカーブコントロールに比重を移した。

図1 日銀当座預金の推移

A.2 内生的貨幣供給説における外生説

A.2.1 金井[2023ab]でのMMTの外生説的な性質への批判

A.2.2 内生における2つの意味

経済主体1(債務者) 銀行 経済主体2(預金保有者)

資産 負債 資産 負債 資産

|

㋐ |

銀行への債務 |

|

債権 |

預金債務 |

|

預金通貨 |

純資産 |

A.3 貨幣における内生と外生の異なる意味:まとめ

A.4 諸説の体系

|

|

貨幣供給量調整 |

||

|

|

|

外生的 |

内生的 |

|

貨幣の 生成論 |

外生説 |

①外生的貨幣供給説 |

③内生的貨幣供給説 |

|

内生説 |

②金属主義 |

④商品貨幣説 |

|

A.4.1 ①外生的貨幣供給説

A.4.2 ②金属主義:metallism

A.4.3 ③内生的貨幣供給説

A.4.4 ④原理論(経済原論)における内生説

A.4.4 内生的貨幣供給説と、原理論の内生的生成説と論争点

B.銀行業資本としての中央銀行

B.1 与信をするために自分の債務を流通させるのが銀行の業務

B.2 中央銀行の利潤

B.3 中央銀行における競争

|

|

階層的な銀行システムにおける立場 |

||

|

|

|

異なる |

同じ |

|

市場(与信先、金融商品など) |

異なる |

Ⓐ |

Ⓒ |

|

同じ |

Ⓑ |

Ⓓ |

|

C.貨幣生成論規定としての内生論による信用貨幣の導出

C.1 貨幣の存在を前提とせず、商品から貨幣の生成を説く必要

C.2 価値形態における「交換を求める形態」と「評価を求める形態」

C.2.1 さくら[2019]での価値形態論における信用貨幣の導出

つまり、この方法は「交換を求める形態」によって商品セットを作り、「評価を求める形態」によって一般的等価物になる、という組み合わせになっている。また価値表現をする主体も異なっている。

この「交換を求める形態」と「評価を求める形態」の区別をマルクスや宇野の方法に適用してみよう。

C.2.2 マルクスにおける「評価を求める形態」

20ヤールのリンネル = 1着の上衣 …… ⑹

貨幣の存在しない世界で20ヤールのリンネルの価値量を完全に表現するには、上衣以外にも多数の商品の物量で価値表現しなければならない。これが拡大された価値形態となる。

20ヤールのリンネル = 1着の上衣, または=10ポンドの茶,または=40ポンドのコーヒー,または=等々 …… ⑺

この価値表現は、等価形態に置かれた商品を欲しているのではなく、20ヤールのリンネルの価値を表現するという意味で、「評価を求める形態」である。

続いてマルクスは式⑺の両辺をそのまま左右逆転させてリンネルを一般的等価形態とした(Marx [1890].,S.79)。しかし、そうすると一般的等価物が無数にできてしまい、価値形態論としては一般的等価物や貨幣形態の導出に成功しているとは言えない。

C.2.3 宇野の「交換を求める形態」

宇野は相対的価値形態の商品の所有者の存在と欲求を明示し、「交換を求める形態」で価値形態論を説く方法を確立した。欲求の対象となる商品種を多数、挙げれば拡大された価値形態になる。多くの商品所有者による拡大された価値形態において、常に右側で等価形態に置かれている商品が一般的等価物となる。こうして,マルクスのような価値表現式の左右を逆転させることなく一般的等価物を導き出すことを可能にした。

ここで、「交換を求める形態」を一般化して、簡潔に記号で表現する。以下の記号表記は岩田[2022]による。

まずリンネルをW1とし,リンネルの所有者をP(W1)と表記する。

次にW1所有者が欲して等価形態に置く商品をW-1∘P(W1)と表現する。「∘」は合成関数を意味する。W―1(P(W1))と表現してもよい。W-1∘P(W1)は複数の商品から成る商品集合である。これは拡大された価値形態になる。

商品にはW1,W2,W3,…Wn があり,それぞれの商品所有者が欲する商品の共通集合を次のように示す。

AK =

この商品集合Aのうち, Kの数が最も大きいAKに含まれる商品が一般的等価物となる。これは一つに絞られるとは限らないが、一つあるいは少数に絞られてくることはわかる。一般的等価物になれば、直接的な欲求の対象としてだけではなく,間接的な交換の手段としても欲求される。

しかし、一般的等価物になるには、まずは使用価値として他の多くの商品所有者から欲求される必要がある。そのため、物品貨幣しか導出できない。信用貨幣があるとすれば、物品貨幣との交換を義務付けた兌換信用貨幣にしかならない。そのため表1の区分で言えば信用貨幣の観点からは②のmetallismになる。

C.2.4 小幡[2009]の間接交換の方法

小幡『原論』も宇野と同様に「交換を求める形態」で展開するが,拡大された価値形態で間接交換を重視する。(※

ここで小幡[2009]の方法を記号で表現してみる。

まず前項と同じく、或る商品W1の所有者をP(W1)、この所有者が欲する商品をW-1∘P(W1)とする。次に、W-1∘P(W1)の所有者をP∘W-1∘P(W1)、その所有者が欲する商品をW-1∘P∘

W-1∘P(W1)とする。

W1 ⊂ W-1∘P∘W-1∘P(W1) であれば直接交換できるが、そうでなければ直接交換できない。そこで、P(W1)はW-1∘P∘W-1∘P(W1)の入手の可能性を調査する。自分の商品W1を欲していて、かつ、W-1∘P∘W-1∘P(W1)を所有する主体を見つければよい。そうするとP(W1)にとって間接交換が可能になる。

ここでW1を欲する主体をP-1(W1)と表記する。P-1の「-1」は所有していない主体の意味だが、所有を意識した非所有、つまりその商品を所有しようと欲する主体である。さらにP-1(W1)が所有する商品をW∘P-1(W1)とする。

図5 間接交換の手段となる商品の集合

つまり、{ W∘P-1(W1)} ∩ { W-1∘P∘W-1∘P(W1)}が間接交換の手段になる。

間接交換の全体像を示すと、P(W1)はまず、自分の欲する商品に対して次のように価値表現をする。

W1 = W-1∘P(W1)

しかし、直接交換ができないので、まずは、間接交換の手段に対してW1の価値表現をする。

W1 = { W∘P-1(W1)} ∩ { W-1∘P∘W-1∘P(W1)}

この右辺は集合なので、この段階で拡大された価値形態になる。右辺の集合の中にW-1∘P(W1)の所有者の欲する商品{ W-1∘P∘W-1∘P(W1)}があるので、W-1∘P(W1)の所有者は以下のように価値表現する。

W-1∘P(W1) = { W∘P-1(W1)} ∩ { W-1∘P∘W-1∘P(W1)}

P(W1)にとってはこの間接交換の手段は使用価値の面では何でもよい。その意味で純粋な価値の塊となる。多数の商品所有者から間接交換の手段として求められるものは一般的等価物になる。

宇野との違いを検討すると、宇野の場合、多くの商品から使用価値の面で欲せられる商品が一般的等価物になるが、小幡の場合は、間接交換の手段となる商品は、少なくとも最初に価値表現をする主体P(W1)にとっては、直接的な欲求の対象ではないので、使用価値の面が薄れるとともに、現物ではなく、受け取り債権の形でもよいので、一般的等価物が債権になる可能性が示される。

なお、小幡[2009]では、価値形態論は交換を求める形態によって進んでいくが、その裏側で「評価を求める形態」も進んでいく、としている(小幡[2009]42)。

C.2.5 岩田[2022]の商品集積体に対する債権の方法

岩田[2022]は小幡[2009]の方法について次の2点を変更した。

a) 間接交換の集合から一般的等価物を一つの商品種に絞り込まず、そのうちの部分集合を一人の主体が所有している、とした。以下、この主体をXとする。

b) 債権化は間接交換の手段となる商品だけでなく、最初に相対的価値形態に置かれる商品、これまでの表記方法ではW1、も債権化する、とした。

上のa)の想定のようにXが、間接交換となりうる商品の集合を所有していれば、その商品集合全体としては間接交換となる価値表現の数が増える。さらにb)の想定のように、P(W1)に対して、その商品集合のどれかを引き渡す債権の見返りに、W1を受け取る債権を得れば、Xのもとには、もともと所有していた複数の商品の他に、受取債権の形で多数の商品が集積してくる。同時に、商品引渡債務も集積する。

市場全体では、最初に価値表現をする商品所有者P(W1)は多数、存在するので、そうした集合を{P(Wi)}とし、最初に等価形態に置かれる商品の所有者も多数、存在するので、そうした主体の集合を{P∘W-1∘P(Wi)}とする。そうすると, X,{P(Wi)},{P∘W-1∘P(Wi)}における資産・負債の関係は以下のようになる。

図6 資産・負債の構成

Xの資産は、もともとXが所有していた現物商品{WXk}に加えて、{Wi}受取債権が追加されて,{Wi}∪{WXk} となる。この和集合がXの下で間接効果の手段となりうる商品の集合である。

{{Wi}∪{WXk}}⊃{W-1∘P∘W-1∘P(Wi)}

であればXは商品交換を媒介できる。

ここでXは多数の商品の現物と受取債権を保持するとともに、同時に多数の商品の引渡債務を負う商品所有者である。その際、商品所有者として商品経済的利得の最大化を目指している。というのは、Xはこの債権債務関係の形成に際して、

1){P(Wi)}の商品については、他の商品所有者から等価形態に置かれやすいかどうかをしっかりと調査して、そうした商品のみについて債権債務関係の形成を承認する。そうすることで自分の下にある商品の交換可能性を高めることができる。

2)債権債務関係の形成において{P(Wi)}に対してXの方に有利な交換比率とする。この2つによってXは自身の所有する商品の現物と債権の交換可能性を高めるとともに、交換比率を有利にすることで商品所有者としての利得を最大化できる。

このように貨幣が存在しない状態では価値量の集計ができず、価値増殖が計測できないので資本にはならない。

この岩田[2022]の方法ではXに対する債権は、拡大された価値形態のように多数の商品の種類と量が連鎖するという困難が生じる。ただしこれは、貨幣の価値量を知るために物価表を逆に見るのと同じ困難である。便宜的な対処方法としては、Xの資産のある代表的な商品の単位量を計算単位にして、それをXの発行する債権の単位にすればよい。もともとの代表的な商品の単位量と、債権の計算単位の価値関係がずれることは大いにありうるが、その場合は、計算単位は名目上のものとして機能し続ける。こうしたことは、金属含有量が安定していなかった時代に、金属貨幣について素材の地金価格と硬貨の額面価格がずれことがよくあったが、それと同じである。

他にもXの発行する受取債権(Xにとっては引渡債務)の仕組みについては詳細に論じることができるが、ここでは省略する。

最後に原理論体系全体にとってのXとは、大量の商品を在庫としてもつ商人資本と、商人資本に与信をして信用貨幣を創出する銀行業資本を含めた商品市場と信用市場の全体を包含する存在である。この複雑なネットワークは、原理論の冒頭の商品の背景にある。このネットワークは原理論の展開の中で徐々に表れてくるものである。

C.2.6 小幡[2023]の、簡単な価値形態の連鎖による方法

小幡[2023]は、これまでの宇野学派の価値形態論のみならず、小幡[2009]の内容も大きく否定するものである。全体像を説明するのは困難なので「交換を求める形態」と「評価を求める形態」の観点から、これまでの説との違いを検討する。

先に、いくつか重要な点を挙げておくと、

ア)「交換を求める形態」を否定する。等価形態に置かれる商品は即自的な商品ではなく、相対的価値形態の商品の所有者、つまり価値表現をする主体が抽象的に再構成した「モノ」である。(46頁) つまり、相対的価値形態は商品で、等価形態は「モノ」になる。

イ)この抽象性ゆえに等価物は現物ではなく、同種のモノを受け取る債権でもよいことになる。(47頁)

ウ)拡大された価値形態を否定する。商品の価値は同種の商品のうちに共通して内在するものなので、相対的に価値形態に置かれる同種の商品が、所有者の違いによって恣意的に異なる種類や量の商品によって価値表現されることはない。商品自体に価値が内在するのは市場の《場》であり、個々の経済主体はその《場》に拘束されながら行動する。価値形態論は、個々の商品所有者の主観とは独立した《場》そのものを対象とする(48-49)。所有所有者が様々な価値表現をするのはその《場》を前提にした上でのことである。

エ)同種の商品は、別の一つの商品で価値表現する。これは「評価を求める形態」である。複数であれば、上記ウ)の恣意性が生じ、他のすべての商品種で表現すれば、『資本論』と同様にすべての商品が貨幣になりうるためである。

しかしこれらの条件の下で、商品貨幣は論理的には一つの形に定まらない。その理由は、上記のイ)とエ)による。この小幡の論文は、「直接間接(直間)問題」「代表問題」「統一問題」の3つの問題として説明している。

まず「直接間接(直間)問題」上記の イ)の問題について。簡単な価値形態の状態で、等価物がモノの現物である場合が直接型、そのモノへの債権が等価物になる場合が間接型である。どちらもありうる。

たとえば商品1~15まであり、それぞれ相対的価値形態と等価形態が次のような組み合わせになっているとする。

表3 対的価値形態と等価形態の組み合わせ(例)

|

相対的価値形態 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

等価形態 |

4 |

7 |

14 |

14 |

11 |

7 |

8 |

6 |

14 |

13 |

3 |

11 |

15 |

8 |

10 |

相対的価値形態 → 等価形態 のように矢印でまとめると次の図になる。

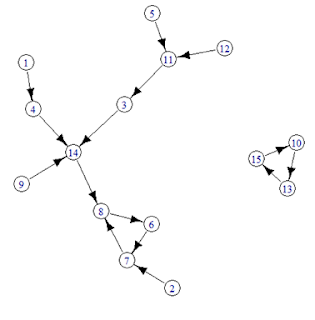

図7 代表問題と統一問題

と等価形態の組み合わせがいかなる形であろうが生じる。ただしサイクルが一つの商品の場合も含む。図7で言えば、サイクルを構成する6,

7, 8はいずれも一般的等価物になりうる。仮に岩田[2022]の表記法を用いると、同じ系に属するすべての商品は次のようにサイクルの要素に帰着する。

ここで

サイクルを構成する6, 7, 8は、矢印の連鎖をたどっていけば自分自身に戻ってくるので以下のように表現される。

(※岩田[2022]の方法では表記の中にPがあるように、商品所有者の欲求が矢印を決める。それに対して、小幡[2023]は商品所有者の欲求ではなく、商品それ自体が矢印を決めるので、意味が異なる。)

ここで「代表問題」とは、{ 6, 7, 8 } のように複数の商品(モノ)種がサイクルを構成する場合、{ 6, 7, 8 }のどれか一つを選択して代表にするか、それとも{ 6, 7, 8 }といった複数種を丸ごと代表にするか、という問題である。

「統一問題」とは図7の左と右のように表現系が分裂している場合に、どのように統一できるか、という問題である。図7は系が分裂している形を示したが、これは分裂しないこともありうる。例えば図7の⑮が等価形態に⑩を置く代わりに⑫を置いていれば系は一つになる。

統一問題はそもそも系が分裂しているが、もし系が一つにまとまっているとすると、貨幣の型は直接間接(直間)問題と代表問題の二つを掛け合わせて分類することができる。形式的に考えると次の区分になるだろう。

表4 代表問題と直間問題の形式的な構図

|

直接間接(直間)問題 |

|||

|

直接型 |

間接型 |

||

|

代表問題 |

択一型 |

1:物品型貨幣 |

3 |

|

包括型 |

2 |

4:債権型貨幣 |

|

しかし、小幡[2023]では1[直接型+択一型]の:物品型貨幣と、4[間接型+包括型]の債権型貨幣に限定している。

これらの複数でありうる組み合わせは同じ商品貨幣といっても、複数の異なる形に変容する。小幡[2023]の54-55頁の記述をまとめて、さらに、貨幣の変容についての構図(たとえば(小幡[2020])を合わせると以下のように図式ができるだろう。

表5 貨幣の変容と多態化の構図

|

多態化(多数ありうる) |

補助硬貨、兌換銀行券、商業手形など |

補助硬貨、銀行預金 |

|

実装 |

物品貨幣 |

不換銀行券 |

|

変容(どちらか) |

物品型 |

債権型 |

|

展開 |

商品 → 貨幣 |

|

このように貨幣の変容の構造自体はこれまでの小幡の説明と整合的である。

この方法についていくつか疑問は生じるだろうが、今後の発展の中で改めて検討すべきものも多いだろう。

D.まとめと展望

本稿では、近年、再興しつつある内生的貨幣供給説を検討することで、内生的貨幣供給説として同じに見えるものでも、市場経済に根差して発生し、信用貨幣の発行者が健全な債権を保有するか、そうでないか、異なる見解があることを指摘した。このように貨幣供給における内生的な考えの中にある区別は市場経済の内からか外からかという問題として、原理論における貨幣生成説における内生と外生に対応させることができる。そこでA節では、貨幣諸学説を、貨幣供給における内生と外生、貨幣生成における内生と外生に区別した。

内生的貨幣供給説が貨幣生成論において外生化する契機となるのは、主に中央銀行の創出する貨幣の評価である。極端なものはMMTで、政府と中銀が一体化して市場経済の外側に立つ。そうでなくとも、中銀の発行する貨幣の流通根拠は政治権力による強制通用力だという認識も多い。そこで、B節では中央銀行も、市中銀行と同様に市場経済の中で、つまり銀行業資本として、与信によって貨幣供給することを論じた。もちろん、中央銀行は市中銀行のように、直接に自己の利潤率の最大化を目指すというわけではないが、利潤率最大化を目指す市中銀行と同様に銀行業資本の枠組みで行動することを確認することで、中央銀行の信用貨幣も貨幣生成の内生論でとらえることができる。

最後にC節では、貨幣生成の内生論にとって不可欠な、価値形態論の最近の発展を紹介した。宇野学派の伝統的な価値形態論では、多くの所有者から有用性としての使用価値が認められる物品貨幣しか導出できないが、近年、筆者も含めて、特定の物品貨幣を経ない不換の信用貨幣の導出の試みが発展しつつある。本稿では、宇野学派の伝統である「交換を求める形態」を基礎に商品の現物と債権の集中から信用貨幣を説く方法と、宇野学派の伝統から部分的に離脱して「評価を求める形態」を重視する方法がある。本稿では簡単な要旨のみにとどめたが、今後さらなる発展が期待される。

参考文献

岩田佳久[2013]『世界資本主義の景気循環 : クレマン・ジュグラーの景気循環論とクズネツ循環』日本経済評論社

岩田佳久[2019]「現代資本主義における利潤の認識と測定:原理論と段階論からの検討」『季刊経済理論』56(1)

岩田佳久[2022]「商品集積体と債権化から信用貨幣を導出する新しい価値形態論:orの関係で結びついた商品集積体を基礎として」『季刊経済理論』59(1)

宇野弘蔵[1964]『経済原論』岩波書店

江原慶[2018]「価値形態論における計算貨幣」『季刊経済理論』54(4)

小幡道昭[2009]『経済原論:基礎と演習』東京大学出版会

小幡道昭[2020]「さまざまな貨幣を理論的にとらえるには」銀座経済学研究所ウェブサイト

小幡道昭[2023]「貨幣変容の構造論」『季刊経済理論』60 (1)

金井雄一[2023a]「「銀行券は印刷すれば増やせるのか:信用先行視点からの現代貨幣理論(MMT)への疑問」『信用理論研究』 (40)

金井雄一[2023 b]『中央銀行はお金を創造できるか:信用システムの貨幣史』 名古屋大学出版会

河村小百合[2017]「中央銀行のバランス・シート政策と課題」『JR Iレビュー』Vol.7, No.46

斉藤美彦[2023]「なぜ先進国中央銀行は貨幣供給の内生性に関する論文を発表したのか?」『大阪経大論集』74 (1)

さくら原論研究会[2019]『これからの経済原論』ぱる出版(さくら[2019]と表記)

西川元彦[1984]『中央銀行』東洋経済新報社

山口重克[2000]『金融機構の理論の諸問題』御茶の水書房

吉田暁[2002]『決済システムと銀行・中央銀行』日本経済評論社

吉田暁[2008]「内生的貨幣供給論と信用創造」『季刊経済理論』45(2)

Borio, Claudio and Piti Disyatat [2011]Global imbalances and the financial crisis: Link or no link?, BIS Working Papers No 346

Glasner, D.[1992] "The Real-Bills Doctrine in the Light of the Law of Reflux", History of Political Economy, 24(4) .

Hayek[1976] The Denationalization of Money

Iwata, Y. [2021] “Even inconvertible money is credit money: Theories of credit money in Japanese Marxian economics from the banknote controversy to modern Uno theories,” Journal of Tokyo Keizai University: Economic, 311.

Jakab, Zoltan and Michael Kumhof [2015] Banks are not intermediaries of loanable funds — facts, theory and evidence, Staff Working Paper No. 761

Marx, K.[1890]Das Kapital, Bd. I, in Marx- Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin, 1962.

(資本論翻訳委員会訳[1997]『資本論:第1巻』新日本出版社版)

McLeay, Michael, Amar Radia and Ryland Thomas[2014]Money in the modern economy: an introduction

Lapavitsas, Costas[2017] Marxist monetary theory : collected papers, Brill

Werner, Richard A. [2014] “Can Banks Individually Create Money Out of Nothing? The Theories and the Empirical Evidence”, International Review of Financial Analysis, 36

コメント

コメントを投稿