注目

「レント」という言葉について:rent, rentier, economic rent

今回の内容は主に以下の3つ。

①英語のレントrentとレンティアrentierは別のものである。

②最近まで国民経済計算において、土地の使用料として地代と、特許の使用料としての特許料は、同じカテゴリーに含まれていた。

③経済理論の「ground rent地代」には、賃貸料の意味が基本だが、賃貸料を支払える超過利潤が前提にあり、生産に直接関与しない経済主体が、生産を担う諸階級に生産条件を賃貸しするという意味で不労所得の面があった。

そのため「ground rent地代」を一般化してgroundを外したrentレントにも複数の意味が発展することになる。

「レント」の使われ方

現在の資本主義経済の特徴として、「レント資本主義」「利潤のレント化」などということが言われることがある。内容としては、例えば

一つのプラットフォームに取引を集中させること、プラットフォーマーが不当に高い利用料を徴収する。この手数料がレントといわれる。

生産に利用される何らかの資産を保有することで自身は生産過程に関与せずに利得を得る、特に特許のある知識の場合には多くの特許利用者から特許料を得る、あるいは生産量を制限して市場を供給不足の状態にして独占地代を得る。これらの利得や独占地代がレントといわれる。

労働者の知的活動が重要になり、資本家は資本を所有するだけ利得を得る。これを「利潤のレント化」ということがある。

利子収入などの不労所得としてのレントが増える。

ここまではだいたい、現代の資本主義で、知識が重要になることから生じる傾向として論じられることが多い。

中東やロシアのような産油国のように、天然資源の輸出から得られる資金を国民各層に配分して統治する仕組みをレンティア国家という。この資金の源泉がレント、という説明もある。これは以前から言われてきたことである。

といった行為が増加することを示す場合が多い。

マルクス経済学の原理論では土地の賃貸借から得る地代をground

rentという。借地者が地代を支払えるのはその土地を利用することで超過利潤を得ることができるからである。そのため地代と超過利潤が量的には同じ額となる。原理論では「超過利潤の地代への転化」という言い方をする。原理論でrent

theory といえばレント理論ではなく、地代論である。

この地代論を知識の領域に拡張しようとすると、ground の修飾語を外してrentということが多い。しかしrentレントは多義的であり、混乱が生じることもある。そのため、小幡『経済原論』では、知識に拡張した場合も「地代」の語を継続し、「ヘンな造語はしない」としている(202)。

辞書でrentを調べる

次にレントrentの本来の意味を辞書で調べる。『ジーニアス英和大辞典』でのrentの意味は以下の通り。

1.〔…の〕使用料、賃貸料。◆《英》では家賃・地代、部屋代などの長期の使用料をいうが、《米》では自動車・ボート・貸衣装などの短期の使用料についてもいう。

2.〔経済〕

a.

地代、賃料《国民所得に占める、土地・不動産額》

b.

土地収益《土地の収穫価額と生産コストの差額》

c.

経済地代(→economic rent)

(3以下は省略)

『リーダース英和辞典』では次の通り。

1a

〖tenantが定期的に支払う〗地代、小作料、家賃、間代;→economic

rent

貸借[賃貸]料、使用料、レンタル料

b 〔経〕地代〖一定の耕作地の収穫の生産費を超えた部分〛;〔経〕超過利潤

(2以下は省略)

経済学ではeconomic

rentの意味で考えるべき、となるかもしれないが、もう少しrentの言葉の意味を調べてみる。

レントに関する用語としてrentierがある。これはrentiership, rentier state などという形でも使われる。

ジーニアス英和大辞典でのrentierの意味は以下の通り。

〔フランス〕不労所得生活者;〔形容詞的に〕不労所得生活者の

リーダース英和辞典では次の通り。

不労所得生活者、

ランティエ〚金利・地代・配当などで暮らす人〛[F(RENTE)]

ではフランス語のrenteはどういう意味かといえば、『小学館ロベール仏和大辞典』では次の通り。

rente 1.金利、不動産所得、2.年金、恩給、3.〔財政〕複数で国債、4.

〔法律〕定期金、5.〔経済〕〔歴史〕地代rente foncière (以下、省略)

ドイツ語では、小学館独和大辞典第2版によると以下の通り。

Rente 1.年金、恩給、定期金、2.(財産・投資などによる)金利(利子・地代・家賃・小作料など)

英語のrentierと同じ形のフランス語はrentierだが、上記の仏和辞典ではrentierは「金利収入のある人;金利生活者」という意味である。

同じくドイツ語ではRentnerで、Rentnerを上記の独和辞典で調べると以下の通り。

1.年金〈恩給〉生活者

2.金利生活者

つまり、rentという言葉は、フランス語やドイツ語では、現在の労働によらない定期的な収入のことを広く意味するのに対し、英語ではもっと意味が狭く、土地などの不動産(アメリカの場合には動産も含む)の賃貸料を指すようだ。逆にrentierの方は、英語の方が意味が広く、さまざまな源泉の不労所得生活者を指すのに対して、フランス語やドイツ語ではもっと狭く金利(あるいは年金)に限った不労生活者になっているようだ。

特許のような知的所有権の使用料をレントといえるか?

では、知識を地代論の拡張で論じる場合、知識の利用料をレントrentといえるか、という問題がある。マルクス経済学の地代論rent theoryを知識の領域に拡張しようとする先行研究では、土地のレントground-rentと重ねてknowledge-rent(Teixeira and Rotta

(2012)など)や、information rent (Rigi(2014)など)という言い方をする。実務的には特許使用料は通常、英語ではroyaltyとか、license feeというので、特許使用料をrentというのは造語である。

Teixeira and Rotta (2012) Valueless knowledge-commodities and financialization: productive and financial dimensions of capital autonomization

Rigi(2014)

国民経済計算におけるrent: 2008SNA以前の日本

しかし、以前の日本の国民経済計算では財産所得の中の「賃貸料(rent)」には地代ともに、特許料をはじめとした知的所有権利用料が含まれていた。財産所得は以下の構成になる。現在は2008SNAに基づいており、特許使用料は賃貸料ではなくサービスになっているが、それ以前の93SNAに基づいていたときは、フローの第1次所得の配分勘定の中の財産勘定では次の分類で、「(5)賃貸料」の中に土地及び著作権・特許権などが含まれた。

これらの関係を2008SNA以前の、日本のSNA(国民経済計算)で確認する

フローでは、サービスは生産勘定に含まれ、付加価値を形成するが、地代などの財産所得は付加価値を形成せず所得勘定に現れる。

生産勘定を簡単に書くと

|

中間消費 |

産出額 |

|

付加価値 |

|

中間消費 |

産出額 |

|

雇用者報酬 |

|

|

固定資本減耗 |

|

|

営業余剰 |

第1次所得の配分勘定は

|

支払 |

受取 |

|

財産所得 |

営業余剰・混合所得 |

|

第1次所得バランス |

雇用者報酬 |

|

財産所得 |

財産所得の分類は

|

(1)利子 |

|

(2)法人企業の分配所得 |

|

a.配当 |

|

b.準法人企業所得からの引き出し |

|

(3)海外直接投資に関する再投資収益 |

|

(4)保険契約者に帰属する財産所得 |

|

(5)賃貸料 |

この(5)賃貸料に地代と特許料が入る。

ストックでの資産の部分では2008SNA以前では次のようになり、特許は無形非生産資産になっていた(負債の部分は省略)。

|

1.非金融資産 |

|

(1)生産資産 |

|

a.在庫 |

|

b.有形固定資産 |

|

c.無形固定資産 |

|

(2)有形非生産資産 |

|

2.金融資産 |

|

うち株式 |

|

(参考)歴史的記念物 |

|

無形非生産資産 |

非生産資産non-produced

assetsとは生産されない資産である。

「有形非生産資産」は土地、地下資源、漁場から成り、「無形非生産資産」は、特許実体、賃貸借件及びその他の譲渡可能な契約から成る。「(参考)」となっているのは統計上の制約で正確さに難があるからである。

詳しくは

「平成26年度国民経済計算年報」掲載資料 用語解説

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/h26/sankou/pdf/term.pdf

参照:2014年度国民経済計算(2005年基準・93SNA)

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/h26/h26_kaku_top.html

2008SNAによる日本での変化

国民経済計算における国際的な基準と各国の基準との関係は、国際的に93SNAや2008SNA等が決まってから各国でそれに合わせて国民経済計算を変更する。しかし必ずしも各国が国際的な基準をそのままを受け入れるわけではない。

特許に関しては国際基準では93SNAからフローではサービスに変更(それ以前は財産所得)、2008SNAはストックで特許を生産資産に変更した(それ以前は非生産資産)。

日本では、93SNAの時代には特許使用料の扱いが財産所得のままで、国際的な基準とは異なっていたが、2008SNAに合わせる形で、特許は生産資産、特許使用料はサービスへと変更した。細かく言うと2011年基準(2016年実施)以降、特許にかかわる支払いはサービスの供給に移され、その後、2015年基準(2020年実施)で以降、著作権にかかわる支出もサービスに移された。

詳しくは「2008SNAに対応した我が国 国民経済計算について (2015年(平成27年)基準版)」(2022年5月)59頁による。

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/seibi/2008sna/pdf/20230228_2008sna.pdf

財産所得は新たな付加価値形成には含まれず、その源泉は非生産資産である。土地が非生産資産なのは広く了解されるが、特許(あるいは特許実体(patent entity)という言い方)が生産資産かどうかは見解が分かれる。国際的な基準では93SNAまでは 非生産資産で、2008SNAから生産資産となっている。生産資産・非生産資産は英語では68SNAではreproducible goods, non-reproducible

tangible assetsという表現で、93SNAからはproduced assets、non-produced assetsという表現になる。

2008SNAでは特許実体(patent

entity)が」非生産資産から生産資産に変更されたが、」これには批判もある(作間逸男[2008]「1993SNAの改定と無形資産:知識は資本か」『産業連関』16(3))また、企業会計では基本的に研究開発費は当期費用支出になって資産とはならない(特別の条件を満たす場合にのみ、開発費については資産計上できる)。それに比べると、国民経済計算では特別な条件がなくとも生産資産に含まれるのが特徴になる。その評価価額は、市場での価値が計測できない場合は失敗した研究開発への支出も含めて支出額が資本形成に計上される(2008SNA,p.206パラ10.103、作間「2008SNAとその問題」)。国民経済計算は企業会計とは異なり、非市場的な活動も計算に含める傾向がある(サテライト勘定など)。2008SNAでの特許の生産資産化あるいは資本化は、企業会計の観点からは資産計上(あるいは「資本化」)には行き過ぎの面がある(作間「1993SNAの改訂と無形資産:知識は資本か」注33)

次に、2008SNAのように特許が生産資産になり、産業連関表でも特許等サービスが中間消費になれば、原理論でも特許を不変資本にして費用価格に入れなければならないか、というとそうはならない。原理論での生産概念は「再生産」なので、再び同じものが生産されることのない知識は、投下労働量の計算式や生産価格の式体系には入らない。つまり特許はproduced assetsになったとしてもnon-produced assets、またはnon-producible assetsのままである。

これまで国民経済計算と、原理論の再生産表式の関係を論じる研究はこれまで多数、なされてきたが、残念ながら、土地や特許といった非生産資産による財産所得の問題は検討されていないようである。小幡『経済原論』では知識は生産されるのではなく、発見される、としている。生産とは再生産の枠組みで投入と産出の関係が確定的な場合のことに限る、ことが基礎である。この見方は68SNAまでとは整合的だ93SNAからは齟齬が生じる。

マルクス経済学原理論から見ると

財産所得(利子、配当、地代)は剰余価値からの分配、つまり産出された価値の移転でしかなく、新たな価値の産出ではない。

土地や特許(などの知的所有権)がストックとして非生産資産か生産資産か、という問題と、フローとして地代や特許料が財産所得か生産勘定に入って中間消費などに向かうか、という問題になる。

簡単に図式すると

生産資産は物財とサービスの生産に関与する。非生産資産は、付加価値は増やさず、財産所得として、所得を移転させる。

小幡『経済原論』では特許は土地と同様に「(本源的)自然力」として非生産資産の扱いである。特許料も「地代」となっている。それ以外で特許について論じた原理論はあまり見ないが、地代については勝村氏が「地代の費用化」として地代額は費用価格に入れることを提案している。そうすると地代を支払う生産過程では、費用価格が増えて付随して投下資本額も増え、資本額に一般的利潤率を掛けた平均利潤も増える。この扱いはフローとしての地代を土地が生み出すサービスとして中間消費に入れることを意味する。おそらく勝村氏は土地を生産資産に含めることまではしていないだろうから、土地を非生産資産としたうえで、地代を土地が生み出すサービスと考えていることになる。この観点はマルクス経済学での議論には基本的には存在しない。ただ、勝村氏の見解に似ているのは93SNAで(上記のように)、特許を非生産資産とし、特許利用料をサービスとして中間消費に含める。しかしそれは非整合だという批判があり、2008SNAで特許を生産資産へ変更することで整合性を回復したといわれる。

勝村氏の「地代の費用化」は特異な例、あるいは問題提起として意義がある、ということにとどまるだろう。

Economic rentについて

新古典派的には、競争的な価格あるいは機会費用を超えて得られる超過利得になる。新古典派の概念の批判的な検討はBeth

Stratford (2023) Rival definitions of economic rent: historical origins and

normative implications, New Political Economy, 28:3, 347-362,

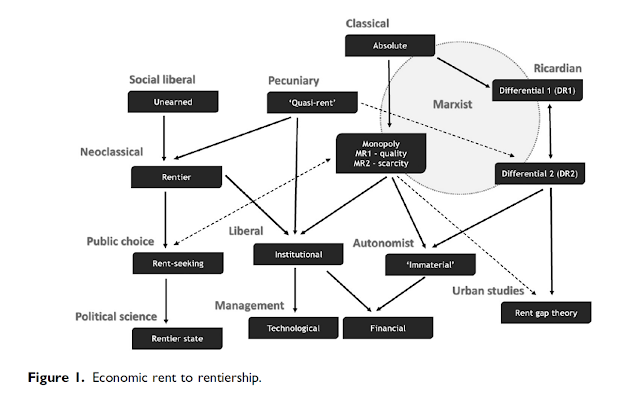

economic rentの多義性は、例えば Birch and Ward[2023]が論じている。その論文は次のように図解している。

Birch and Ward[2023]p.3

この論文ではrentについて主に3つの源流を挙げている。一つは上の図の左上の不労所得で、ここからントシーキングやレンティア国家へと進む流れである。2つ目は最も上にある古典派からの流れでアダムスミスの絶対地代から始まり、古典派やマルクスの差額地代論と独占地代論への流れである。スミスの「絶対地代」とは、どんな土地にも地代が必要という意味だろう(リカードでは最劣等地は地代がゼロである)。この2つの潮流の間にあるのが、3つ目のマーシャルの準レントからの流れである。準レントとは、供給が制限される生産要素という点では、土地のほかにも短期的には機械も同様の性質があり、そこで生じる超過利得のことである。準地代とも訳される。その後、新古典派は土地の問題は供給制限に解消した。そのため、古典派の生産3要素【土地、労働、資本】から土地が抜けて【資本、労働】となった。この点についてHubaceka and van den

Berghは、Y=f(L, K, N)がY=f(K, N)になったという説明をしている。Y=aggregate output, L=land, K =capital, N =labor (

Hubaceka, Klaus and Jeroen C.J.M. van den Bergh, Changing

concepts of ‘land’ in economic theory: From single to multi-disciplinary

approaches (Ecological Economics 56 (2006) 5– 27)のpp.13―15

近年の「レント」という場合には、そもそもrentier

と混同している場合は別にして、賃貸料の意味が基本でありつつも、賃貸料の源泉となる超過利潤を重視した議論や、生産に直接関与しない経済主体が生産する諸階級から利得を取得するという不労所得を重視する議論がある。

マルクスの『資本論』の地代論では、37章「緒論」では、土地所有者と産業資本家との階級的分立を前提にしながらS.631-632(Werke版)、続く37章「差額地代:一般」では産業資本家が土地(ここではとくに落流)を所有している場合から始めている。土地所有者との階級的分立は外在的に持ち込まれるだけで、土地所有者と産業資本家との階級的分立の必然性が論証されているわけではない。階級的分立がなければ、理論的には地代は賃貸料として明確にならず、超過利潤にとどまる。

この地代論が知識に拡張されると、知識の所有者が産業資本から階級的に分立するかどうかがさらに不鮮明になる。というよりも、IT企業をイメージして、分立しないことを前提にしている場合が多いだろう。そうすると賃貸料にはならない超過利潤の意味でレントが使われる傾向が強くなる。

また、土地の場合は、土地所有者は何もしなくても受動的に地代を得るイメージとなるが、知識の場合はIT企業のように研究開発費を多く支出している。これは現在の国民経済計算のルールでは資本形成になるが、企業会計的には資産にならないので、巨大IT企業のバランスシートでは、他の大企業よりも「無形資産intangible assets」の占める比率が少ない。(Kean

Birch & D. T. Cochrane (2022) Big Tech: Four Emerging Forms of Digital Rentiership,

Science as Culture, 31:1, 44-58)ではどこに本来の「無形資産」があるかというと、株価に踏まえた価値から、バランスシート上の有形資産と金融資産を差し引いた差額にある。本来の無形資産がバランスシートに現れるのは、研究開発費を支出して超過利潤を得ている企業が買収されたときである。

こうして、知識の領域に従来の地代論を拡張するのは単純にはいかない。

原理論レベルでは、地代ground rentの中のrentレントという概念に含まれる複数の下位概念を明確にする必要がある。また、本質的に不均質な土地と、同じ知識は無限に拡張可能という、土地と知識の違いも理解されなければならない。

さらに現代資本主義における知識の比重の重要性を把握するために国民経済計算や企業会計では、土地と同じ非生産資産に位置づけられていた特許などの知的所有権が、生産手段と同じ扱いの生産資産に移行しつつある。

原理論を「分析基準としての原理論」あるいは「変容論的アプローチ」として現実の資本主義を分析する道具とするには、知識について原理論レベルと、現代資本主義での変化をともに説明する必要がある。

コメント

コメントを投稿