注目

バランスシートで貨幣をつくろう-1

現在の貨幣は、金のような物品そのものが貨幣になる物品貨幣ではなく、信用貨幣である。信用貨幣は発行者の負債である。そのため信用貨幣はバランスシート(貸借対照表)に現れる。

バランスシートで貨幣を表現することは、内生的な貨幣論では以前から行われている、現代貨幣理論(MMT)が広く知られることになって、バランスシートで貨幣を表現することもよく見られるようになった。

マルクス経済学の中でも現代宇野理論は、信用貨幣を商品価値の裏付けをもつものとして商品貨幣とみなす。この話はこのブログで何でも書いたので今回は繰り返さない。

ここでバランスシートによる貨幣創出と貨幣取引を示してみる。ただし、ここでは貨幣がゼロの状態から始める。バランスシートで貨幣を示す通常の議論はすでに貨幣が存在するところから始める。また預金準備などさまざまな複雑な仕組みを取り入れている。

しかしここでは貨幣がゼロで、銀行による信用創造による信用貨幣の創出から始める。また、預金準備のような複雑な仕組みはさしあたり省略する。

ここで信用貨幣の前提として以下の条件を付ける。

1)非銀行経済主体が商品をもつということだけから開始。

2)貨幣は与信によって預金の形で発行される。

3)政府は中銀にだけ口座を持つ。国債は中銀が政府から直接に買ってはいけない。

次の取引を考える。

㋐政府が国債を発行して、市中銀行が国債を買う。

政府が非銀行経済主体から商品を買う。

政府が買った物財を消費する。

中銀の資産がすべて国債になる。

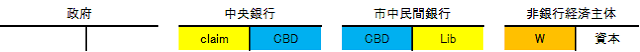

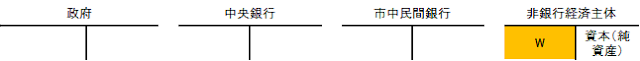

まず、初期状態はこうなる。Wは商品、非銀行経済の右側は資本、または純資産。以下は「資本」と記すが、「純資産net assets」でも「持分equity」でもかまわない

次に、政府が国債を発行して、市中銀行が国債を買う。市中銀行には貨幣がない。また政府から買うためには中銀に口座を持たなければならない。そのため銀行が与信によって貨幣を創出する必要がある。これが信用創造である。あらかじめ外生的に存在する貨幣を集めてくる必要はない。

claimは債権、Dは預金、CBDは中銀当座預金、Libは債務。同じ色は、互いに対応する債権・債務を示す。

中銀は与信を行い、資産に与信債権、負債当座預金を作る。これで市中銀行は国債を買える。

次の図のBは国債。政府Dは政府が中銀にもつ預金。

政府が非行経済主体から商品を買うと、

政府は、直接には売り手の非行経済主体に支払えないので、市中銀行を間に挟んだ支払いになる。政府が買ったモノはもはや商品ではないので「物財」と表記する。政府がこの物財を消費すると、

政府の資産に何もないので債務超過となる。政府のバランスシートを仮想的に生じすることがあるが、その場合、債務超過になるのは普通である(たとえば「国の財務諸表」参照)。資産の空白部分に何か入れるとすれば。徴税債権が入る。

現在、中銀の資産の多くは国債なので、中銀が国債を買うと、

市中銀行が中銀への債務を返済すると、

この最後の状態を見ると、政府が赤字にならないと世の中にお金が出てこないように見えるが、それは錯覚である。もちろん上記の図がただの例解のせいもあるが、2段目で、政府とは関係なく銀行による与信によって銀行の負債としての預金通貨が発生していることをみれば、貨幣の創出には政府が負債を負う必要はないことがわかる。

では次に非銀行経済主体が納税する場合について。この場合も政府が先に納税手段の交付のために赤字財政になる必要はない。たとえば次の順番で考えてみる。

㋑非銀行経済主体が納税をする。

政府が非銀行経済主体から商品を買う。

政府が買った物財を消費する。

初期状態は最初の例と同じ

次に貨幣の創出になる。非銀行経済主体が支払えるように貨幣を持つ必要があるが、中銀には口座を持たないので、市中銀行が代わりに支払えるように中銀に預金をもつ必要もある。

納税をすると非銀行経済主体の預金がなくなり、市中銀行のCBD(中銀の当座預金)もなくなる。

納税によって非銀行経済主体の財産が減るので資本(純資産)も減る。

政府が非銀行経済主体から商品を買うと、代金が預金として振り込まれると、納税前の状態に近づく。

ただし、納税によって、非銀行経済主体の財産が政府に移転したことになる。

政府が物財を消費すると、

ここで止めてもよいが、各主体が債務を返済すると想定すると、

では、次の過程を練習問題とする。

㋒

政府が国債を発行する。非銀行経済主体が国債を買う。

政府が非銀行経済主体から商品を買う。

政府が買った物財を消費する。

補足説明:中銀が国債を買う。ただし、ここでは、いったん市中銀行が非銀行経済主体から国債を買って預金を増やし、次に中銀が市中銀行からその国債を買ってCBDを増やす、と考えてもよい。いったん、市中銀行のBSがかなり大きくなる。最終的に中銀の資産が国債のみになるので、市中銀行は中銀への債務を返済するが、非銀行経済主体が市中銀行への債務を返済するかどうかはどちらでもよい。

(終わり)

コメント

コメントを投稿