注目

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

学会報告「商品貨幣説と信用貨幣: 現代資本主義の原理論的基礎付け」

2024年9月27日信用理論研究学会報告の文字起こし

以下の項の数字はスライド番号 スライドはこちら

予稿集の一部増補Web版はこちら

2.アウトライン

元々のテーマは「現代経済分析における信用貨幣論の課題と展開」ということなんですが、現代まで行き着かず、信用貨幣論の理論的な基礎、特に最近宇野学派の中で議論されていることを自分なりに整理してまとめた内容になります。アウトラインとしては、信用創造論について山口重克の説を基礎にし、そこからの発展という形で解説していきます。

3.山口による信用創造の理論

山口信用創造論の理論についてです。信用創造論の中で通説としてよく言われるのは「無からの信用創造」という言葉です。これは現金準備に対して信用貨幣が多く創造される部分、この差額が「無からの信用創造」だとされています。

これに対して、山口は「そうではない」と述べています。信用貨幣には貸付債権という裏付けがあるため、債務としての信用貨幣と貸付債権が対応関係にあるという考え方です。式で表すと、「貸付債権=信用貨幣」であり、無からの信用創造論のような「支払準備に対して信用貨幣が多い」という考えを否定しています。この黄色い部分の対応関係について説明しています。

一方で、宇野学派の中では、この山口の説に対して批判がありました。その批判の一つとして「準備金を確保するために定期預金が必要」というという見解がありました。

山口はこれに対し、「支払い準備は二次的な問題である」と述べています。基本となるのは信用リスクであり、貸付債権が健全であれば現金支払い準備はそれほど必要ではない、という主張です。

信用リスクが基本であるというのは、貸付債権が健全であることを指します。一方、流動性リスクは現金準備に関わる問題であり、これはあれば良いものの、必須ではないという考え方です。なぜなら、貸付債権が健全であれば、他の銀行から借入れを行ったり、再割引を利用したりすることで、現金支払い準備を調達できるからです。このため、現金支払い準備は二次的な問題だと論じました。

その結果、宇野学派の中では「組織化」という議論が展開されました。

4.預金と準備金

組織化とはどういうことかというと、たしかに山口の言う通り、準備はインターバンク市場を通じて借入れ可能ではあるが、そういった準備の借入れが可能になるには、銀行間の仕組み、つまり組織的な関係が必要である、という考え方です。

5.銀行業資本における蓄積:残高試算表

次に銀行業資本における残高試算表で説明します。残高試算表というのは、仕訳をまとめてPL(損益計算書)やBS(貸借対照表)に分解する前のものを指します。

与信債権と預金設定によって貸し出しを行う場合、与信債権に対して預金債務が対応します。このスライドでは利子率を100%で非常に高利になっていますが、これはあくまで図解のための簡略化です。また、さまざまな営業費用が発生し、それを誰かに支払う必要がありますが、ここでは簡略化のためにその支払いは銀行の債務預金の増加による、としています。

図解に際して、外部からの資金を書き込むこともできますが、ここでは簡略化しています。結果として、この差額から費用を差し引いたものが利潤となります。これは当期の活動を示しており、利潤が全て蓄積されると次期の資本となります。

6.インターバンク取引

資本というのは右側の概念であり、資産とは区別されます。これは近年の宇野学派で強調されています。なお、予稿集(図3)で「他行預金」となっていますが、ここでは「銀行間預金」に統一しました。

この図解では準備金は初めには存在しません。おそらく山口が言っていることをこの残高資産表で示すのであれば、この与信債権の中から準備を調達するという形で、他行から借入れます。相手の他行には債権が生じます。また、ここでは利子率100%になっていますが、これは見やすくするための図解です。銀行間預金を負債として計上し、資産勘定の方に銀行間預金を載せます。

ここでは通常の与信活動と、さらに他行からの預金調達という2つの活動を同時に行っています。他行というのは、銀行業資本を一般的に説く場合は、必ずしも中央銀行である必要はありません。19世紀のアメリカでは、ニューヨークの民間銀行が準備銀行になっていたことがよく例としてとりあげられます。このように、中央銀行でなくても、上位の銀行や、準備金を代わりに預金で支払いできる銀行から借入れます。そしてこの銀行が銀行間預金としての準備を作る形になります。

この残高試算表は、当期の活動なので、次の期の始まりにはバランスシートに反映されます。このように準備金というのは外部から注入されなくても、銀行内部の与信業務の一環として準備金が生成される仕組みになります。

7.「組織化 Inter-Capital

Organization」論

次に組織化論について説明します。予稿集では15ページ(A.1.3)に簡単に触れてあるだけですが、ここでは少し拡張して説明します。

組織化論というのは、宇野学派の中で議論されてきたもので、30年くらい前から提唱されています。いくつかの説がありますが、1つは田中英明先生が提案された、共同利益を中心に考える説、です。もう一つは、さくら原論研究会『これからの経済原論』の中にある、「事前的対処」を重視する考えです。

銀行について言えば、中央銀行を頂点とする垂直的銀行間組織と、中央銀行がない水平的銀行間組織のように、組織の形としては大きく2つの分類ができます。ただし、個別の銀行業資本の活動まで遡ると、さらに別の見方が可能です。

8.単純な取引と組織化された取引の分類

組織化論の議論は、もともと銀行業資本というよりも、不確定な流通過程と商業資本をめぐる議論から生まれたものです。そのため、ここでは最初に商品売買も含めて一般化します。「単純な取引」とは、スポット取引、すなわちその場で必要なものだけを購入する取引で、さらに、多数の売買の当事者が時間や場所において分散し、それぞれバラバラに売買する形になります。

これに対して、「組織化された取引」では、継続的な購買が行われます。継続的な購買は、産業資本における不確定な流通過程の負担を商業資本が肩代わりする形になります。さらに、大ロットでの購買は、一定の期間に生産を分散することで、計画的な生産配分を可能にし、産業資本の負担を軽減します。ただしこの場合、短すぎる納期の場合は除きます。

「時間と場所の集中」では、卸売市場のように売り手と買い手が一箇所に集まる場があれば売買が容易になります。そういう場所を作るという意味で組織化になります。体系的には、まず田淳な取引と、組織化された取引があります。後者は資本間組織を形成します。ただし、「組織」という言葉には、一つの資本内部での労働組織の意味も含まれますので、ここでは特に「資本間組織」として区別します。この組織における個別資本の行動は、水平的な集中と、事前的対処の二つに分類されます。

これは、既存のでき上がった銀行間組織を比較しているのではなく、そうした組織を作る動機となる個別資本の行動の動機における分類です。

9.銀行業における組織化の契機

水平的な集中の例としては、決済システムやインターバンクのスポット貸借があります。一箇所に支払い請求が集中すると、支払・受取や貸借が容易になります。例えば、クリアリングハウスや全銀システムや短資会社が仲介するインターバンク取引などがこれに該当します。多くの銀行の間でスポットで取引される。多数の銀行が集中することで支払と受取の相殺や貸借取引が可能となり、インターバンク市場での準備のやり取りにおける需要と供給が見合う可能性が高まります。これは事前に組織はあるのですが、実際に準備について支払・受取や貸借をするのは事後的になります。

他方、事前的対処は分散した2者間にあります。例としては。

クレジットラインや流動性ファシリティがあります。これらは事前に与信や流動性供給を約束する仕組みであり、2者間で約束するもので、事前に将来の取引をオプション形式で契約します。一方の側が権利を持っていて、他方は応じる義務がある。準備金で言えば、一方の側が必要な場合に準備を借りる権利を持ち、他方が貸す義務を負う形です。事前か事後か、で言えば事前に確保していることになります。この仕組みによって銀行はあらかじめ準備預金を持っていなかったとしても、またはそれが不足していたとしても、保有する準備預金以上に信用貨幣を創出して支払請求が来たとしても、

水平的に集中した仕組みによって、自分の支払いと自分の受取を相殺できる可能性が高くなります。また、自分が準備不足である場合、それは相手方にどこか過剰な準備があることを意味するので、過剰なところから準備を借りることができる可能性が高くなります。さらに、事前的対処では、自分が不足する場合に他者から与信を受ける権利を持つことで、準備を調達することが可能となります。この事前的対処の仕組みの最も発展した形が中央銀行による与信の事前的な保証であり、日本銀行では補完貸付制度です。

10.山口・吉田論争

ここで山口と吉田の論争についてです。吉田暁は内生的貨幣供給説に基づき、「貨幣がまず存在し、それが貸借されるのではなく、逆に貸借関係から貨幣が生まれる」と主張しました。一方で山口は、貸借の前に貨幣の概念が必要であり、内生的貨幣供給説には問題がある。と述べています。この議論は予稿集の16ページ(A.2)にあります。

山口は、理論的には貸借の前に貨幣の概念が必要だと主張しています。一方で吉田は、現実には金貨幣は存在しない、という主張するとともに、強制通用力を持つ不換銀行券を信用理論の基軸に据える理論にも批判的でした。

11.内生的貨幣供給説の普及

内生的貨幣供給説は、1980年代にマネタリズムなど教科書的ともいわれた外生的貨幣供給説に対する批判として提唱されました。吉田暁や他のポストケインジアンたちは、教科書的な外生的貨幣供給説に対抗するツールとして内生的貨幣供給説を用いていました。しかし、2010年代になると、内生的貨幣供給説が普及するようになります。このあたりの事情は斉藤先生の論文にあります。また、MMT(現代貨幣理論)も内生的貨幣供給説の普及に貢献しました。ただし、MMTは外生的貨幣供給説に分類されるという批判もあります。とはいえ、MMTは、学者よりも一般の人々に内生的貨幣供給説を普及したのだろうと思います。また、主流派の中でも、今は内生的貨幣供給説が想定されています。現代の主流派はコテコテの新古典派というよりも、ニューケインジアンやニューヴィクセリアンになっています。例えば、テイラールールにみられるように、外生的に利子率を決めれば、アウトプットギャップやインフレ率を調整できるという考え方です。この場合、貨幣量自体は結果として何らかの量があるのだろうけれども、あまり問題にされていません。これは利子率を決めれば貨幣量が決まる、という意味で内生的貨幣供給説になります。

このように、内生的貨幣供給説は「貨幣供給の仕組み」を説明するだけのものであり、「貨幣とは何か」という話をしているわけではありません。だから内生的貨幣供給説の中にもいろいろあって、たとえば、ポストケインジアンには、内生的貨幣供給説は批判の武器ではないから、批判の武器には別の形にしなければならない、といろいろと模索もあるるようです。

12.内生と外生における2つの軸

内生的貨幣供給説の人の話を聞くと、どうしても話がかみ合わないところがあります。内生的貨幣供給説は貨幣供給が内生的ということで、市場からの需要に応じて貨幣量が供給されるという考え方です。一方で、外生説は、市場の外部から貨幣量が決まるというものです。しかし、マルクス経済学では、貨幣の論理的な生成として、市場の中で多数の商品から貨幣が選ばれる、という内生説と、貨幣は外部から投入される、という、論理的な生成の意味での外生説の区別があります。このように、2つの軸があると考えられます。

このように2×2のマトリックスに単純化してみると、①の外生的貨幣供給説はこのスライドのように区分することができます。

マネタリストのように、貨幣を外部から投入することで経済過程に影響を与えると考えます。一方、金属主義では「金こそが貨幣である」としますが、金は商品の一つなので、論理的生成では内生説になります。貨幣量としては生産とか保蔵、つまりhoardingとdishoardingによって貨幣量の調整はある程度はできるのですが、普通に内生的貨幣供給説が考えているレベルと比べれば圧倒的に硬直的です。そのため貨幣供給は外生的としておきます。

内生的貨幣供給説には、先ほどの吉田のようにいろいろな説があるのですが、よくある説は「貨幣が内生的に弾力的に供給できるのは、貨幣自身が商品ではなく、政府が流通を命令するフィアットマネーだからだ」というものです。一方、吉田は論理的生成の部分を空白としていて、この空白に対して山口が批判しました。

商品貨幣説はこれから説明するものです。銀行の貸し出しで発行される信用貨幣は、借り手の資産内の商品に価値の根拠があるという意味でここでは商品貨幣説とよんでいます。後半のテーマは、商品貨幣説について、現代の信用貨幣がどのように商品的な基礎を持つのかを話します。

13.商品貨幣説の二つの方法

商品貨幣説を説く場合に、2つの方法があります。1つ目は、正統に価値形態論で金が貨幣となる論理と同様に、銀行の負債としての信用貨幣が商品価値を表現する手段として集中する、と説く方法です。価値形態論が動態論的、というのは発生論的に説くということになります。こちらは難しいです。

もう1つは、バランスシートを使って、現代に存在する貨幣は複数の主体のバランスシートを辿っていくと、最終的には借り手の商品価値に行き着くとする方法です。こちらの方が簡単で分かりやすいです。

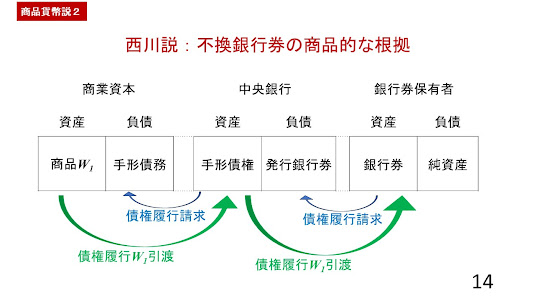

14.西川説:不換銀行券の商品的な根拠

続いて、西川元彦氏の1984年の著書『中央銀行』についてです。この本は、中央銀行の銀行券にも債務性がある、そして金兌換が停止しても債務性があるという説明をしました。もちろん、それに対してにはいろいろ批判がありますが、これを一つの出発点とします。

銀行券は、銀行券保有者にとって中央銀行に対する債権であり、同時に中央銀行の債務でもあるとするならば、債務に対する履行請求がありえます。中央銀行は手形債権を保有しており、この債権は直接的には市中銀行に対する形になりますが、詳細はここでは省略します。手形の最終的な債務者(ここでは商業資本としています)に対して、中央銀行は債務履行請求をします。。西川の説によれば、商業手形を発行する際に商業資本が買い入れて、まだ売れずに保有されている商品W1を、債務の履行ということで請求します。。中央銀行は債務履行として銀行券保有者にこの商品W1引き渡せばよい、という話です。

もちろんこれには批判があります。この批判については予稿集の17ページ(B.1)にあります。批判は2点あります。

1つ目の批判は満期の違いです。銀行券は一覧払いですが、手形債務は期間付きなので、銀行による支払い請求はすぐにはできません。

2つ目の批判は、西川によれば銀行券保有者はこのような回り道をせず、銀行券市場から商品を買うことでこの銀行券の債権の履行を受けたのと同じことになる、とが言っていることについてです。この点は、予稿集の17ページ10行目(B.1)のあたりに書いています。債務は債務者が直接、履行すべきものであり、市場で商品を購入することは銀行が債務を履行したことにはならない、という批判があります。これは、建部先生の論文にも詳しく書かれています。他の方も同様の批判をしています。

この方法の問題点は、中銀が債権として引き渡し請求する商品がW1一個だから問題ではないか、というのが私の発想の出発点です。銀行への債務者のもとにたくさんの商品種があればそこから選べるのではないか、ということです。

15.小幡2009による貨幣の分類

続いて、商品貨幣説についてです。商品貨幣説は宇野学派では、2009年に小幡氏の『経済原論』という教科書で提起されました。この考え方に基づき、様々な議論が行われています。

貨幣は大きく分けて商品貨幣と表券貨幣の2種類に分類されます。商品貨幣は、伝統的な狭い意味では金のような物体を指しますが、ここでは幅広く読み取って、商品価値に基礎を置く貨幣を商品貨幣とします。商品貨幣にはさらに2種類あり、物品貨幣と信用貨幣に分かれます。

物品貨幣は、例えば金貨幣のように商品体そのものが流通するものを指します。もちろん銀貨でもいいです。一方、信用貨幣は商品価値に対する債権が自立化したものです。この点をめぐっていろいろと紛糾するのですが、今回は私の考えたことを後で話します。

表券貨幣は商品価値に基礎がなく、政府の命令(フィアット)によって流通する、というものです。具体例にあるものとして、現在の補助硬貨や、歴史的にときどき存在した政府紙幣などがあります。これらは銀行の仕組みに基づかない貨幣です。

16.小幡2009、価値形態論による信用貨幣の導出

2009年の小幡氏の『経済原論』では、価値形態論を用いて信用貨幣を導出する方法が採用されています。この方法について簡単に説明します。価値形態論の出発点では、綿布の所有者による価値表現があります。その後はいろいろな説があるが、宇野弘蔵依頼、この価値形態論では、相対的価値形態の商品の所有者が、他の商品、ここでは上着を欲することを起動力として展開されます。この方法への批判はありますが、ここでは、この方法を発展させるとしたらこうなる、といいうことを説明します。

綿布をたくさん持っている所有者が、上着1着が欲しいので、綿布10mは1着の上着に値すると価値表現します。しかし、上着の所有者が綿布を望まなければ交換は成立しません。このため、綿布商品所有者は間接交換を必要とします。

例えば、上着の所有者が茶を欲し、茶の所有者が綿布を欲している場合、綿布の所有者は一度綿布をお茶に変えてから上着を得る、これが間接交換です。ここで、綿布の所有者にとって茶は間接交換の手段なので、何でもいいものとなります。間接交換の手段となりうる商品は、「上着所有者が欲する商品」と「綿布を欲する主体が所有する商品」との積集合です。間接交換には3つのレベルがあります。スライド16の図

1つ目は、特定の商品(例えばお茶)を間接交換の手段として使用する場合です。2つ目は、特定の商品ではなく、鉄や小麦など何でも良い商品を手段とする場合です。ここでは特定の使用価値の制約が外れ、間接交換の手段が貨幣に転化する契機が生じます。

3つ目のレベルは、商品の現物ではなく、その受取債権だけで十分とする場合です。例えば、綿布の所有者が現物のお茶ではなく、お茶の受取債権を受け取り、それを上着の所有者に渡す形です。このように、間接交換の手段には3つの段階が存在します。私の説は、この2つ目と3つ目をセットにしています。

17.岩田2022の方法(1)前提の拡張

私は、2022年の『季刊経済理論』に発表した論文で、この考えを基に前提を拡張しました。具体的には、商品の受取債権や引渡債権を導入し、現物ではなく権利として扱う視点を強調しました。この考え方は、先ほど説明したように、商品の現物ではなく、その受取債権が間接交換の手段として機能する可能性を示しています。

さらにもう一つ、同一主体が複数種類の商品を所有していることを想定しています。この点については、私独自の発想ではなく、「さくら原論研究会」の『これからの経済原論』という教科書にも記載されています。

以上の2点を踏まえた声で、さらに等価形態の所有者の存在を想定します。

宇野弘蔵の議論では、相対的価値形態の商品所有者がいて、その人の欲求が価値形態論の展開の動力だとされています。一方、等価形態に置かれる商品は、所有者が存在せず、次第に理念的なものへと発展する要素を持っています。場合によっては物すら存在しない形へと進化することもあります。しかし、ここでは等価形態の商品の所有者を想定します。これは間接交換の第3のレベルに影響します。

18.岩田2022の方法(2)価値形態の展開

次にXという主体を想定し、複数の商品を所有していると考えます。間接交換を媒介できる手段を多く所有する人がいれば、その人が間接交換の媒介者となる可能性が高いという出発点に基づいています。この部分は予稿集(B.2.3)の太字で記載された部分を中心に進めます。W1は、先ほどの綿布の例のように、所有者がいて、その所有者が間接交換の手段としてXが所有する多数の商品集積体の中からいずれか1つを受け取る権利を持つ形で価値を表現します。

ここでの価値表現は、交換の手段として欲すると理解した方が分かりやすいと思います。ただし、価値の量的表現について疑問を持つ方もいるかもしれませんが、それについては懸念があるとだけ述べ、話を進めます。Xにとっては、W1の現物は必要ないので、その受取債権だけでいいです。結局、W1を受け取る債権と、Xが所有する商品のいずれかを受け取る債権の二つによる価値表現となります。

この仕組みでは、上着所有者、つまり、W1所有者が欲する商品の所有者が、商品集積体WXのどれかを欲していればこの価値表現が成立します。これにより、はじめは上着は右側の等価形態にあったのですが、上着の所有者が欲するモノを左側の等価形態に置かせることによって、等価形態に合った上着が相対的価値形態へと逆転する構造が生まれます。マルクスの価値形態論の展開では、価値表現式の左右を逆転させるところがあり、この点についていろいろ批判があり、とくに宇野弘蔵が強く批判をしました。上記のようにすれば、滑らかに左右の逆転ができます。

W1を拡張して、多数のWi(i=1, 2, 3...)がある場合を考えます。Wiの受取債権は、Xが所有する複数の商品集積体(WXk、k=1, 2, 3...)のどれかへの受取債権として拡張できます。Xには元々持っていた商品集積体WXkに加え、他者から寄せられるWi受取債権が合わさって、和集合として広がる形になります。ここでXの下に多数の商品が集中していくことが重要なポイントとなります。この仕組みを信用貨幣の発行に置き換えると、以下のようなバランスシートで表現されます。

19.岩田2022の方法(3)信用貨幣の発行をBSで示すと

W1を所有する人は、綿布のような商品を持ち、これを引き渡し、Xの商品集積体から何かを受け取る形とします。現物ではなく債権の関係にすると、W1を引き渡す債務と、Xの商品集積体が引渡債務を伴う形になります。資産の側ではXがもともと持っている現物のWXkに加えさらにWiの位置にある多数の商品の受取債権が和集合となります。これらの資産は引渡可能なので、Xの債務の側はWXkとWi、それぞれの引渡債務の和集合になります。この債務に対応する債権が信用貨幣の基礎となります。

20.岩田2022の方法(4)信用貨幣の流通をBSで示すと

貨幣というのは商品を買うことができるんですけどもすぐに商品を買わないというストックの状態にあるからこそ貨幣の状態になります。つまり上着の所有者は積極的に価値表現しないので、Xに対する受取債権を保持したままで、受取はしていないという状態であり、貨幣の保有したままと同じことになります。

このように商品が集中する場が作られることが貨幣の根拠になります。

21.岩田2022の方法(5)「X」の意味

このXの正体については、商人と銀行を未分化に含む包含する主体と考えます。多くの商品を資産として持つ点では商人としての役割を果たし、引渡債務を引き受ける点では銀行としての役割を果たすことになります。これは

歴史的にはマーチャントバンカーをイメージすると分かりやすいかもしれません。ただし、Xは資本ではなく商品所有者です。Xは自身の商品集合の交換可能性を高める主体です。Wiのような債権債務関係が集中するのは、Wiという商品が誰かから欲せられる商品である必要があります。Xは、交換を求められる、つまり等価形態に置かれるような商品の現物または受取債権を資産の側に集めていきます。交換

比率については、Wiの方が債権債務の交換を欲してるわけなので、交換比率は相場の比率よりもXの方に有利になるだろうと思います。ただまだ貨幣がないので価値増殖っていうことにはなりませんので資本ではありません。

商品取引が集中する場が貨幣の根拠となります。

22.信用貨幣の構造

静態的なアプローチとしてこの構造を信用貨幣の文脈で一般化してみます。

預金通貨は銀行に対する債権です。銀行の預金債務は貸出しによって発行されます。銀行の債権は借手の債務と対応します。借手には当然、資産があり、これは販売できる何らかの商品です。この資産は商人であれば分かりやすいですけども、産業資本であればここは生産能力になりますし、労働者の場合にはここは労働力商品になります。ただし、現在の簿記会計の基準で

は明確にバランスシートには掲載できないものも含まれます。

預金債務の裏付けの意味ではbackという用語をここでは使います。裏付けられるという意味ではbacked、商品が裏付けているという意味ではbackingとなります。さらにこれとは異なり、補完の意味でbackstopという概念もあります。この用語はAdrian et al.(2019)の論文での使用法を参照しました。この補完backstopは、債権が不良化した場合に吸収する仕組みを指します。例えば、自己資本バッファーがこれに該当します。補完には自己資本と外部からの補完が含まれます。外部からの補完には、1930年代以降の資本主義で典型的に見られる、預金保険や政府の公的資金注入の仕組みなどがあります。この仕組みの図解は簡単ですが、簡単ではないのは銀行信用貨幣の商品的な根拠です。

23.銀行信用貨幣の商品的根拠

預金通貨の裏付けは最終的に借手の商品にありますが、借手の商品に対して物権的請求権が存在するわけではありません。これは債権の連鎖で成立しています。しかし、銀行が与信を行う際には、商品が適切に売れるかどうかを信用調査で確認します。そのため、銀行は単にどんな商品でも与信するのではなく、自行の預金の保有者が欲すような商品を集中できるように、そうした商品を保有する借手に対して与信します。そうすれば、W1の商品は、自行の預金の保有者に欲せられる商品となります。この商品が自行の預金の保有者に購入されることで、自己完結的な構造が形成されます。

西川の説が失敗した理由は、商品が1つしか想定されていなかった点です。しかし、銀行からの借り手の保有する商品を多数にすることで、自己完結的な商品と預金通貨の関係を作つことができます。もちろん銀行が1つなら難しいですが、複数の銀行が集まる銀行間組織があれば、資産にある商品を多様化できます。こうして信用調査を通じて、自行の預金通貨を持つ人々に欲せられる商品を借り手の資産に集中させることで、この自己完結的な構造を作り出すことができます。この中で自己完結すればあらゆる取引はこの商品売買の貨幣取引はこの預金債務の振り替えだけで終わることになります

24.小括:商品貨幣説の内生的な性質

ここまでのまとめとして、商品貨幣の内生的な性格や論理的な生成については、A)動態的な価値形態論とB)静態的なバランスシートを用いた説明の両方があります。こちらは貨幣の基礎には商品がある、ということを示しました。Aの価値形態論の方法は、不十分なところもありますが、銀行が間接的に支配する、借り手の資産に商品の集合があるという構造を価値形態論で示すことを試みました。

こうして商品集合ができる動態論と、静態的に商品の根拠を示す方法を組み合わせることで、価値形態論と信用貨幣の構造が結びつくと考えています。

貨幣における内生と外生を、貨幣の論理的生成と供給量の調整という2つの軸で分けました。論理的生成については、先ほど述べました。一方で供給量の調整については、借手の商品価値を基にして、商品価値を貨幣に転換する仕組みが内生的貨幣供給を可能にしています。また、準備の過不足を調整する銀行間組織が存在することで、個別の銀行は、与信額と同額の準備金を事前に持たなくても、与信によって銀行貨幣を創出することができます。その際、支払請求がを受ける場合、水平的な方法では、受取と支払を集中させて支払額を減らすことができるかもしれないし、スポットのインターバンク市場で他行からの借り入れによる調整も可能です。また、事前的な対処としては、たこからの準備の借り入れを約束、つまりクレジットラインを設定しておけば、必要な時に準備金を借り入れることができます。銀行間組織があることで、個別の銀行でも内生的貨幣供給が可能となります。

25.法貨規定

最後に、信用貨幣との対比の中であらためて物品貨幣の問題、とくに法貨規定を考えてみます。貨幣が流通できるのは法貨規定による、という説に対しては、例えば吉田暁、信用されない法貨もある、とか、ドル化による自国通貨が使われなくなる可能性を指摘して批判しました。価値形態論では、1つの等価物に収束する傾向がありますが、金にするか銀にするか、など商品所有者間の利害対立があります。これに対して貨幣が一つに決まるには外的な作用が必要です。この外的作用というのは商品所有者同士の自発的な行動によるのではなく、市場の外から政府が規定する、という作用です。これが法貨規定です。近年の宇野学派の経済原論でもこうした二重の説明をしています。なお、法貨規定は通常、法貨以外の支払いを禁止はできない、というのは通常の形なので、法貨規定をしたからと言って、それだけで貨幣が流通するわけではありません。

他にも、貨幣の論理的な発生として、例えば、政府があるモノを納税手段として決めればそれが貨幣になる、という説もあります。しかし、政府からしてみれば、徴税は、徴税したモノで市場から何かを買うのだとすれば、あらかじめ市場があってそこで貨幣が流通していなければ、政府が勝手にあるモノを貨幣に決めても、それが流通するわけではありません。

つまり、もし政府が納税を課し、そこで徴税したモノを貨幣として使用するのであれば、すでに市場で貨幣が存在していなければなりません。そうではなく、市場に貨幣がない状態で納税をする場合には、かつての租庸調のように現物での調達になります。したがって、法貨規定というものは万能な規定ではありません。

また、物品貨幣論においても法貨規定があります。何が言いたいのかというと、信用貨幣が物品貨幣とは異なり法貨規定を必須とするという議論に対して、物品貨幣でも法貨規定は必要だという点をここで示しました。

26.物品貨幣の難点

次に物品貨幣の難点です。通常の価値形態論で導出されるのは秤量貨幣です。コインのように形があるものではなく、「金〇g」のように重さで測る形態です。しかし、この場合、均一な質の貨幣素材を大量に調達する必要があります。したがって、物品貨幣というのは簡単には実現できません。

そのため、大量に貨幣素材が生産できる以前、古代から中世にかけて、銀本位制を採用した場合でも、銀を大量に調達することは困難でした。そのため、銀の代わりに大麦や布などが代替物として使用されることがありました。このように本位貨幣は現実に存在し流通するものの、不足するためにイマジナリーな名目貨幣として計算単位化されることがありました。これが物品貨幣の難点です。

例えば銀本位制であったとしても、大麦が購買手段として使用されたり、支払い約束が債権・債務という形で表現されたりすることがあります。これが代替物の発生につながるのです。

27.まとめ

まとめると、内生的貨幣供給説は終点ではなく、むしろ始点に過ぎません。そこからさまざまな説の違いがスタートします。したがって、内生的貨幣供給説だと言えば、貨幣論が終わる、というわけではありません。

貨幣の内生的性格については、論理的な生成と供給の2つの意味を持ちます。最近の宇野学派の整理では、「商品貨幣説」と「組織化論」があります。商品貨幣説については、今日の報告の後半で述べた通り、商品集合体の価値量が銀行の信用貨幣の量的な裏付けになっています。また、信用貨幣である預金通貨を持つ人たちが発する商品が、借手の資産の中で商品として集積しており、これが使用価値的な根拠となっています。この価値と使用価値を合わせたものが商品貨幣説です。

組織化論については、準備金の過不足として取引の集中や事前の与信約束が挙げられます。

28.展望(例として)

現代経済分析の観点から少し付け加えると、この理論的な根拠が現代にどのように役立つのかという点です。まず、銀行間組織を貨幣の商品的な根拠や組織化の観点から捉える理論的な視点があります。次に、規制緩和によって生まれた新たな金融システムを分析する基準になります。そして、商品の販売可能性の面では、銀行は、自己の預金通貨の保有者に欲せられる商品を借手の資産として数多く形成する必要性があります。ここから銀行における商工業への「浸透」の傾向が見えてきます。「浸透」とは、事業サポートや経営指導といった活動を指します。

さらに、古典的にいえば、金融資本としての産業資本と銀行資本の関係が挙げられます。また、仮想通貨や資金移動業についても裏付け資産の観点から分析や分類ができます。たとえばビットコインは裏付け資産がなく、価格が乱高下しますが、テザーのような裏付け資産を持つものは価値が安定し、実際に通貨として使用されています。このような事例も、分析基準として活用できる可能性があります。

以上です。ご清聴ありがとうございました。

参考文献追加

Abingdon: Routledge.

Fontana, Giuseppe, Riccardo Realfonzo and Marco Veronese Passarella. 2020. Monetary economics after the global financial crisis: what has happened to the endogenous money theory? European Journal of Economics and Economic Policies, 17(3).

Iwata, Yoshihisa. 2024. The Role of Commodity Value in Inconvertible Credit Money: A Contemporary Unoist Perspective, The 72nd Annual Conference of the Japan Society of Political Economy

Lapavitsas, Costas. 2017. Marxist Monetary Theory: Collected papers. Leiden: Brill.

Lavoie, Marc. 2022. Post-Keynesian Economics: New Foundations, Cheltenham: Edward Elgar Pub.

Monvoisin, Virginie and Louis-Philippe Rochon. 2006. The Post-Keynesian consensus, the new consensus and endogenous money, in Gnos, Claude and Louis-Philippe Rochon, eds., Post-Keynesian Principles of Economic Policy. Cheltenham: Edward Elgar Pub.

Tanaka, Hideaki. 2024. Interbank organization and central banking: Beyond M. Itoh’s contribution to the theory of credit and crisis, The Japanese political economy

建部正義 [2014]「金融論と簿記論・会計学との親和性について」『商学論纂』55 (4)

田中隆之[2023]『金融政策の大転換』慶應義塾大学出版会

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿