注目

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

ゼミレポート⑤:産業資本による商業信用から銀行信用への発展:小幡『経済原論』の記述を残高試算表によって説明する

学部ゼミのレポート。小幡『経済原論』に、産業資本間の商業信用から銀行信用、銀行間組織へと発展してく記述がある。これを残高試算表と貸借対照表(BS)で表現する。ここで残高試算表が必要な理由は過去の記事「残高試算表から見る銀行業資本の行動と資本蓄積」で説明した。

この発展について小幡『経済原論』ではいろいろな可能性が書かれているが、ここではシンプルに表現できるものに絞った。また、図7や銀行間組織の2パータンの説明など、まだ不十分な点はあるが、とりあえず今回は、全体の流れを表現すること目指した。

1. はじめに

1.1 このテーマを選んだ理由

ゼミ学習を通して、市場機構について学んだ。その中でも特に、商業信用のあり方、銀行業への移り変わりを分析した。ゼミで用いた『経済原論:基礎と演習』(小幡道昭著、2009年、東京大学出版会)226~243頁では、取引を表す図がいくつも載っていた。この図は、端的で非常で分かりやすいが、取引の時系列や、具体的な取引内容については、不明瞭な部分があるように感じた。このことから、より取引を具体的に表せる図や表を作りたいと考えた。そこで、大学で学んできた残高試算表や簿記会計の知識を用いて、取引を表してみることにした。

モノや金の流れを可視化してより見やすくすることで、産業資本から銀行業資本に移り変わる様子を理解しやすくなり、その上より実際の取引に近い形を表現することができると考え、論じていく。

1.2 残高試算表

「経済原論」に挙げられた取引の例では、資産・負債と、収益・費用の取引がある。そこで、今回のレポートでは、資産負債を表す貸借対照表の他に、資産負債と収益費用の両方を示すことができる残高試算表も用いた。残高試算表とは、まず仕訳を集計して合計試算表を作成し、次に勘定科目ごとの借方合計と貸方合計を相殺して作成される。その後、残高試算表のデータを基に、貸借対照表と損益計算書が作成される。

図 1 残高試算表の概念図

|

資産 |

負債 |

|

|

|

資本 |

|||

|

収益 |

|||

|

費用 |

2. 商業信用から銀行信用への移り変わり

2.1受信のための与信

教科書p.227の図Ⅲ.2.4に商業信用の発展として「受信のための与信」が挙げられている。これを残高試算表で表現してみる。

ここでC…資本、G…貨幣、P…利益、W’a…Aが販売する商品、W’b…Bが販売する商品、W’x…Xが販売する商品 である。

図 2 受信のための与信(為替手形の例)

p. 227

この図2について解説すると、Aの目的はBの商品W’bを手に入れることである。Aの手元に貨幣がないので、後払いで買いたい。そのためには、Aは自分の商品在庫W’aの販売可能性をBに信用してもらう必要がある。

しかし、BがAを信用できない場合、Aは自分の商品W’aをXに、W’aを安くてもいいので買い取ってもらう必要がある。ただし、Xに貨幣がすぐには十分にない場合、BがXを信頼しているならば、Xの支払い約束でもいい。

W’a原価は20万円である。Aは、もともと25万円で売るつもりだったが、Xに22万円で買い取ってもらう。本来Aが受け取れるはずだった利益は5万円だが、Aはその内、2万円を受け取る。残りの3万円はXが受け取ることになる。Xにとって、原材料を安く買ったという所に3万円の追加の利益が隠れている(3P)。Xの商品が売れると、この利益が現れる。

あるいは、以下の式で表すことができる。

期間収益―期間仕入原価=期間利益

この式から、原価が減少すれば、期間利益が増えるとわかる。

AはBを受取人とする手形を振り出して、Xに引き受けてもらう。この手形でBから商品(W’b)を買う。

二つの額面が22万円で揃っているのは、AがBから買う額が先に決まって、その額だけAがXに売るからである。偶然ではない。

2.1では、Aの商品W’aをXは「あえて買ってやる」立場に置かれている。XはW’aを今は必要としていないし、Aの目的もBが信用しているXの支払い約束を入手することである。

そのため、次第にAとXの間では商品W’aを媒介しない信用取引に移り変わっていくと考えられる。

2.2 受信の補強:Xが支払い保証をする場合

教科書p. 228の図Ⅲ.2.5ではAとBとの信用取引をXが補強する例が示されている。これを試算表で表現してみる。

図 3 受信の補強(債務保証)

p. 228

この図を解説すると、Aの目的は「2.1受信のための与信」と同様にW’bを手に入れることである。しかし、その取引方法は2.1とは異なる。

XにW’aを売らなくとも、Aの手形の保証をしてもらえれば良い。AがXに3万円の保証料を払って、債務保証を受ける。続いてAはXに保証されたA手形でBから商品を買う。

Xは債務保証をしたので、保証債務と保証債務見返りを備忘録に載せる。保証債務見返りは、Aが債務不履行になった場合に、XがAに対して請求できる偶発的な債権であるため、BSではなく、備忘録に載せるものとする。保証料がXの利益になる。銀行になれば備忘録ではなく直接BSに記載するようになる。

「2.1受信のための与信」では隠れていた利益が、保証料によって明確に現れる。

2.3信用調査の代行:与信の支援

p. 229~230では、BがAに対しておこなう信用調査をXが代行する例が示されている。様々な形態の可能性が述べられているがここでは、Xによる手形の交換の図を表現してみる

図 4 Xによる手形の交換

p. 229~230

この図を解説すると、まずAの目的はBの商品を手に入れることである。その際、Aの手形では信用してもらえないので、X手形を使って支払うことになる。

2.1との違いは、この2.3の取引では、Xは商品売買を介していない点である。また、2.2との違いは、この2.3の取引では、Aは、A手形ではなく、X手形を用いてW’bを購入している点である。

取引としては、まず、Aは25万円のA手形をXに渡し、22万円のX手形を手に入れる。差額は割引料として3万円がXの収益になる。その際、XはAの支払い能力を調査する必要があるので、2万円を調査費用に当てる。この収益と費用の差額【3−2=】1万円がXの純利益となる。AはX手形を用いてW’bを購入する。

XはA手形を受け取るので、Aの支払い能力を調べる必要が

ある。Bはもともと信頼しているX手形を受け取るだけで済む。つまり、本来は、BがAの支払い能力を調査しなければならないが、Xに調査を代行してもらったことになる。

2.4三つの比較

ここで、3つの図(2.1、2.2、2.3)を比較する。

第一に、2.1では、Aは自分の商品を販売しているので、収益があって利益もある。一方で2.2と2.3はまだ売れていないので収益も利益もない。

第二に、2.2と2.3の違いについて考えると、2.3には調査費用があるが、2.2には調査費用がない。ただし、実際にはどちらも調査費用は必要である。そのため、Xは、2.2でも2.3と同等の資本投下が必要である。2.2ではまだ考察されていないだけであり、本来は保証料3から調査費用2を引くはずである。つまり、利益はどちらも1であるといえる。

最後に、Xにおいて2.1では利益が3であるのに対して、2.2と2.3は利益が1である。この違いについて考えてみる。2.1はXが産業資本であって、生産に必要な原材料など、多くの資産があり、そのために資本を多くもっている。他方で2.2、2.3ではXは生産をしていないため、もともと資本は少ない。よって利潤率としては同等程度だと考えられる。

3. 銀行業の完成

3.1 媒介された信用関係

2.3で最後に示した図を、Xを中心として左からA、X、Bの順に並び変える。

図 5 媒介された信用関係

p.231

このように並び替えると、債権債務が隣同士に並び、債権債務の関係が分かりやすくなる。

XはAへの債権を持っており、またBへの債務を持っていることがわかる。このことからAとBの信用関係は、Xが媒介することで間接的に成立することが明らかに示される。

次にXの粗利潤と純利潤について考える。純利潤とは、粗利潤から流通費用(k)を引いたものであり、ここでの流通費用とは調査費用のことである。

Xの貸方の並び順を次の左の図のように変更する。右は上の図のXをそのまま移したものである。

図 6 粗利潤と純利潤

図6の左の図によれば、粗利潤(収益)は、Sa―Sb【25-22=3】だとわかる。純利潤は、右の表より、(Sa―Sb)―k【(25-22)-2=1】だとわかる。

この純利潤1は、二つの行為の成果である。

一つは2.2にあるように、XがAに対する債務保証をした成果である。債務保証では3の収益を得る。

二つ目は調査代行に対する利潤である。図4は、資本2を投下して調査費用2を支出したことによって純利潤1を得るという関係を示している。

債務保証をするには調査費用が必要なので、調査費用2をひいた1が純利益になる。

3.2 集積の効果

3.1ではXは個別的に信用媒介しているが、信用媒介は集積し、専業化したほうがメリットが大きい。

第一のメリットは、費用支出の成果を効率的に利用できる点である。XはBの調査の代行をするため、調査費用が必要である。調査は最後まで不確実性がともなうものであり、Aのみに対する調査だとすると、与信を断念することになればその費用は無駄になる。しかし別の受信を希望する資本への調査にもその情報を利用することができれば無駄にはならない。

第二のメリットは、「準備」を大幅に節約できる点である。¬¬¬¬¬¬ここでいう準備は二つの意味がある。与信資本BにXが支払うための「現金の準備」という意味の支払準備と、受信資本Aが返済できなかった時に生じる損失をXが自ら補填するための「資本の準備」という意味の貸倒準備である。この第二のメリットについて次に図で説明する。

図 7 支払い準備と貸倒準備

p.232~233

上の図7はXの準備の必要を表したものである。左は集積の効果なし、右は集積の効果ありの場合を示している。

まず、Xは資本投下をして資産に現金を持つ。次に受信資本Aと与信資本Bの債権債務を媒介する。その後、Aが債務不履行になれば、貸倒損失を計上する。利益から貸倒損失を引いた額が、資本から差し引かれる。

ここでXが多数の信用関係を媒介すると、確率的に大きな貸倒損失を被る可能性が小さくなる。大きな貸倒損失に備える必要が無いとすれば、貸倒準備を節約することができる。また、貸倒準備を用意するための投下資本額を減らすことができる。債権と利潤の額が変わらずに、資本額を減らすことができれば、利潤率を高めることができる。こうして、集積の効果には、二つのメリットがあるが、第二のメリット、特に貸倒準備が重要である。

3.3銀行と銀行資本

与信と受信の媒介をするためには、貸倒準備や支払準備のほかにも、建物、機械およびその他の設備のような営業資産が必要である。そのため資本投下する。その状態が図8の左端である。

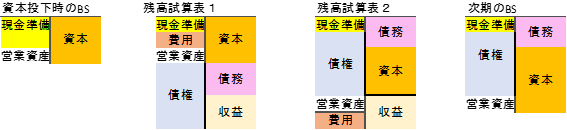

図 8 銀行資本の投下と銀行業資本の活動

p. 233~234

次に費用を支出して、与信と受信の媒介をすると左から2番目の残高試算表1の図になる。これを整理すると残高試算表2になる。【収益―費用】の利益が蓄積されると、資本が増えて右端の図になる。

なお、ここでexcelの作図上、資本が債務より大きいが本来は、債務額に対して資本額はかなり小さい。例えば次のような図になる。

図 9 銀行業資本の完成形

p. 234

銀行の債務は貨幣として流通できることが重要である。今まではX手形は貨幣の支払い約束でしかなかったが、銀行業資本では、信用された債務は通貨として多くの人に受け取られる。なぜなら集積の効果と支払準備や貸倒準備によって銀行の信用が高まったからである。しかし銀行の債務貨幣として流通するには、複数の銀行の間での取引が必要になる。

3.4銀行間取引

個別銀行の間には、二つの関係がある。

一つ目は、顧客間の経常的な取引に対する決済の集中である。二つ目は、受信・与信のアンバランスの調整である。

3.4.1決済の集中

ここで、銀行Xの顧客と銀行Yの顧客が、それぞれ相手の銀行に支払いをした場合を考える。 次の図10は、左の2つの列は銀行Xと銀行Yがそれぞれ債権債務を互いに持ち合う場合を示す。右端の列はXとYが銀行Zに口座を設け、預金残高をもつ場合を示す。

図 10 銀行間取引

ここでまず上の図の左の2列、つまりXとYが互いに債権債務を持ち合う場合を考える

一段目は、初期状態である。

次に二段目は、銀行Xの顧客が銀行Yの顧客に支払いをする。この取引によってXがYへの債務を負い、YはXへの債権を持つ。

続いて三段目はさらにYの顧客がXの顧客に支払いをする場合を表している。この取引によってYがXへの債務を負い、YはXへの債権を持つ。

次に、X、Yそれぞれが同額の反対方向である債権債務を相殺する。その差額分を相手に支払う必要がある。だがここで図10の右端のように、もし銀行XYがそれぞれ銀行Zに準備金を預託していたとすれば、最終的な清算は預金残高を変更するだけで済む。つまりXの預金残高が減ってYの預金残高が増える。

3.4.2 受信と与信のアンバランス調整

次に与信と受信のアンバランスを考える。ここでU銀行とV銀行があるとして、U銀行は、優良な顧客に与信ができる点が優れているが、預金の維持にコストがかかるとする。一方V銀行は、優良な顧客を見つけにくいが、預金の維持には優れており、コストが低いとする。つまり、Uは預金の維持が苦手で、預金を維持しようとすると高い金利を支払わなければならない。他方で、Vは自分の調査能力では、優良な貸出先を探すことができない、無理に与信を拡大しようとすれば、債権が貸倒になるリスクが高まる。本来はどちらも優れているべきであるが、銀行は複数あるため、得意不得意な分野があっても互いに補い合えばよい。

U銀行は与信に際して例えば20万の自己あて債務を使って25万の債権を得る。これには二つの方法がある。

一つ目は、V銀行に債権譲渡する場合である。この関係を次の図11で示す。

図 11 銀行間取引(再割引)

まず、第一段目では、銀行Uは手形を割り引く際に、自行宛債務を作る。他方で銀行Vは現金の預け入りを受けて預金ができている。Uは与信したので、25―20の5の収益がある。

次に第二段目では、UはVに再割引をしてもらい、再割引料を払う。最終的に利益は5-2=3となる。

二つ目は、UはVに債権譲渡せず、自分で債権を保有し続ける場合を考える。つまり、銀行間取引の利点を生かさない場合である。

この場合、Uは預金の維持に高いコストがかかるので利益は小さくなる。この関係を図12で示す。

図 12 銀行間取引がない場合

預金の維持として利子を3支払うとすると利益は【5-3=2】となる。

一つ目の再割引を出すパターン(図11)と、二つ目の満期まで保有するパターン(図12)を比較すると、再割引したほうが、利益が大きくなる。なぜならば、銀行Uは預金の維持にコストがかかるため、利子が多くかかるからである。そのため、満期まで保有する場合のほうが、利益が少なくなる。

図10で考察したように、各銀行の準備を集中するZがあればさらに効率的になる。つまり過剰な準備を持っているVはZに再預金し、UはZから再割引を受ける。この場合、例えば二つのメリットが挙げられる。一つ目は、準備が集中することで、その準備を用いた再割引を効率的におこなうことができる。二つ目は、再割引するための銀行への調査がしやすくなるという点である。こうして銀行Zは決済の集中と銀行の受信・与信のアンバランスの調整という二つの面で銀行間取引を円滑に媒介することができる。

こうしてUとVはそれぞれ優れた業務を活かすことができる。

3.5銀行間組織

Z銀行が、他の銀行(X,Y)に対して垂直的に上位に立つと、円滑に銀行間取引を媒介できる。このZ銀行が発達した形が中央銀行となる。

この垂直的な銀行間組織をBSで表現してみる。3.4.1の取引の例(図10)を使用する。

図 13 垂直的銀行間組織

銀行間の決済は上位の銀行の預金を使って支払われる。

しかしこの垂直的な形だけでなく、水平的な銀行間組織になることもある。例えば、図10の左側2列では、銀行Xと銀行Y互いに債権を持ち合うことで水平的な関係になっている。ここには上位の銀行Zは存在していない。

4.まとめ

試算表を用いて、産業資本の信用売買から、銀行業資本の取引に移り変わっていく様子を、表してきた。2.1、2.2、2.3で取り扱った三つの取引におけるXの性質を比較すると、まず産業資本の段階2.1では、売買差益を利益の中心として、信用業務による追加的な利得が明示的ではなかった。次に、2.2と2.3では、信用業務で利益を得ることが明示的に示される。この信用業務を集積して、専業化することで銀行業資本の形になった、ということを示すことができた。

3つの関係は、2.1を基礎にして、2.2と2.3の要素を取り込んで銀行業資本が発生する。

集積の効果と支払準備や貸倒準備について図を用いて説明をしていくことで、信用を高めて銀行が発生する流れを理解することができた。効率的でより利益の高い取引を行うためには銀行の存在が重要であると分かった。

これらのことから、銀行とは産業資本とは無縁なものではなく、産業資本の信用業務から様々な形で変形しつつ、展開していったものであると言える。(了)

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿